→ 新闻资讯

扫一扫关注微信公众号

最新项目更多>>

-

海曙日常捐

已筹款:¥436698.80 -

“专曙温暖”共同富裕慈善信托

已筹款:¥3873.97

社区慈善组织的温暖与挑战:爱心如何传承?

分享到-微信×

2024-09-30 00:00

来源:本站

日前,新修改的《中华人民共和国慈善法》正式实施。其中一大亮点是“第九十六条 国家鼓励有条件的地方设立社区慈善组织,加强社区义工队伍建设,发展社区慈善事业。”

社区慈善的活力在哪里?当前社区慈善还有哪些问题?如何实现可持续?近日,笔者走访了海曙明星公益品牌——百岁粥坊寻找答案。

今年,这个粥坊迎来了慈善公益之路的第九个年头,25位平均年龄超过70岁的义工,3285个早晨,为社区老人、环卫工人、困难人群陆续供应了15万份粥,不仅温暖了他们的胃,也“温暖”了他们的心。

【不只是“粥坊”,也是“情感驿站”】

9月5日6点10分,踏着晨曦的微光,笔者来到“百岁粥坊”,原以为会看到熙熙攘攘的人群,顾客们围坐一桌,享受着温馨的早餐时光。然而,当走进粥坊,却发现里面空无一人,负责人周惠英正忙着打包。“周阿姨,粥铺早上的工作已经结束了?”

“马上结束了,环卫工人上班早,5点半左右就基本上吃完走了。老年人觉短,6点前,我们的义工已经将粥送到没人照顾、行动不便的高龄老人家里了。”周惠英耐心解释道。

每个周一到周五的早晨,百岁粥坊为社区高龄老人、困难人群以及附近环卫工人提供粥、鸡蛋、包子和小咸菜。每逢端午节、中秋节等节日,粥坊还会准备粽子、月饼等应景的点心,让每个来用餐的人都吃得放心、舒心。

一旁的义工李盈芬拿着“百岁粥坊就餐人员名单”,对照“百岁粥坊30次卡”勾画。周惠英告诉记者,虽然是1元钱的爱心粥,吃饭划卡是“百岁粥坊”的老规矩,无论是谁来吃都要划卡,这样慈善账目才干干净净、清清爽爽。

开粥坊不难,难的是把这份爱心一直坚持下来。

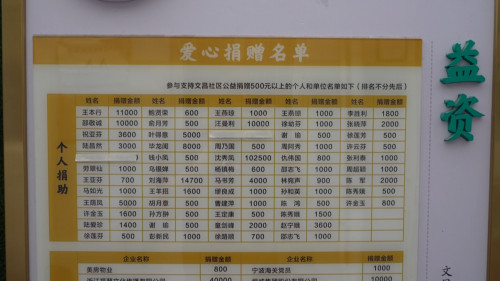

慈善资金从何而来?“来我们粥坊捐款捐物的爱心人士很多,从2018年开始我就用小本子记着。”李盈芬是粥坊的“兼职财务”,她从布袋里掏出慈善账本,边翻边说,“一般大公司捐赠的慈善数额太大,我们义工个人是不收的,就联系社区负责人过来,小笔的捐款和捐物我都记在这个本子上。”

有老人捐出省吃俭用的1万元,为粥坊购置了桌椅和沙发;有老人在自己过寿时,捐出了子女孝敬他的1万元礼金;辖区幼儿园、小学组织爱心义卖,将爱心款捐给了粥坊;还有海曙的机关单位、爱心企业、爱心人士等,也给粥坊捐过善款……

九年来,增加的数字不仅仅是资金,还有义工。

“我来这里当义工3年了,主要负责洗碗。”义工车爱丽原先是被关照的对象,在粥坊阿姨们的带动下,加入到了义工队伍,“原来是一周两天,现在义工多了,我就每周五早上来帮忙,其他时间,我在文昌社区慈善商店做义工。”

“没来粥坊前,陪伴我的就只有电视机,粥坊的姐姐们拿我当妹妹看待,我和她们一起做慈善,分享生活琐事,挺充实的。”失独老人林云说,她怕孤单,也怕面对人群,但是“百岁粥坊”让她有了新定义的“家人”。

【新的烦恼,接班人是谁?】

九年爱心之路,如今,正面临传承难题。

“其实,我是首批义工,也是粥铺的第一代负责人。”今年已经75岁的周惠英说,她的“战友”沈秀凤也是“百岁粥铺”的义工骨干,今年已有89岁,2年前,沈秀凤因为身体原因,在义工们的劝说下,不再参与粥铺的日常工作,但她每个月都将自己退休金的一部分作为善款捐赠给粥铺,原来是1500,现在是2000,沈秀凤已累计捐款20余万元。

“‘百岁粥坊’的义工大多数都是退休老人,每天早上三点半,就要开门、熬粥、备菜,5-6点‘顾客’们就陆陆续续上门,6点以后,我们就要去给一些行动不便的老年人送粥上门,7点半左右才能陆续回家休息,到了下午3点要回来开始淘米、准备明天的食材。”沈秀凤说道。

“我肯定会干到自己干不动为止,但接下来由谁担起这个责任......”聊到此处,周惠英沉默了,没有新的“掌门人”来带领“百岁粥坊”志愿团队继续走下去,是他们共同担忧的问题。

“‘接班人’一定要具备吃苦耐劳的品质,还要学会管理,不仅是粥坊内部的人员排班,还要对接各类资源。”周惠英说。

“其实是信心的问题,义工们其实是担心自己能否像沈阿姨、周阿姨一样,岁岁年年守护着这一方小小的爱心粥坊。”文昌社区的社会组织负责人王蒙表示,对于这点,目前,社区配合粥坊的各项工作都有条不紊地进行着,也在“粥坊”的义工团队中培养着新一代“掌门人”。“我们整个社区大家庭都会一起努力,守护这个爱心粥坊。”

【制定选拔标准,实现可持续发展】

在海曙区慈善总会副会长管存根看来,社区慈善要发展,“人”至关重要。“未来的社区慈善从业者,一定是复合型人才,既要懂基层治理,又要熟悉公益慈善;既熟悉群众工作,也了解劝募工作,还需要把二者融合研究,共同发展。”

对此,慈善组织制定了一套系统、科学的选拔人才标准。

“通过定期举办的义工活动,识别吸纳新的义工加入,再通过专业评估与分类,建立人才库,根据他们的专长分配到相应的慈善义工团队,进行实践。一旦他们符合‘接班人’的标准,便有机会成为新的志愿团队负责人。期间,区慈善总会、街道以及社区将为‘接班人’提供持续支持。”管存根表示,这样一来,既确保了人才选拔和培养的公正、高效,同时也为义工提供了成长和发展的机会。

社区慈善要长久还要和社区建设、社区治理、社区活动结合起来。

“从2022年6月1日开始,海曙践行‘慈善商店+天天义工’模式,目前基层慈善工作站建设全面铺开,将‘天天义工’服务持续引向深入,深受居民欢迎。”管存根表示,全区组建了33支义工大队,义工大队结合自身技能和特色在敬老、助残、送餐等方面开展经常性服务。2023年,我区共计开展各类义工活动367次,服务受助对象31045人次,累计服务时间2070小时。

不仅老牌义工力量持续发光发热,还需要新生义工力量不断加入。

为了吸引和激励更多人参与慈善和志愿服务,区慈善总会、街道、社区慈善组采取多种良性循环的措施。比如,根据服务时间和质量,为义工提供“志愿积分”“志愿币”等,可以用来兑换小礼品、优惠券;定期举办表彰大会,对表现突出的义工进行表彰,鼓励其他人学习、效仿。

“今年‘9.5中华慈善日’,我们联合区民政局先后举办了曙善汇海慈心善行好故事宣讲比赛、拾光慈善音乐会等活动,营造人人向善的社会氛围,吸引更多的人加入义工团队。”海曙区慈善总会相关负责人表示。